|

Une mémoire chérubinique

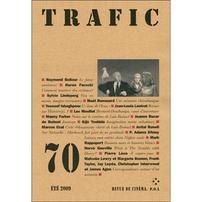

sur Les Ailes du désir de Wim Wenders publié dans Trafic, n° 70, été 2009 extrait [...] Que cette mémoire chérubinique devienne insoutenable à l’un des anges, cela ne permet nullement de conclure que la morale du film aille à l’éloge du quotidien, de la finitude, et des gorgées de bière. Et même si telle est la signification que le film semble destiné à présenter de lui-même, rien n’oblige à la tenir pour la plus décisive ni pour celle qui en serait – si décevante fût-elle – la plus propre. Il apparaît plutôt que l’état angélique est une possibilité, à peine convertie en hyperbole, d’une existence humaine en définitive moins limitée qu’elle ne se le représente elle-même. Le Voyageur chérubinique d’Angelus Silesius troublait déjà la frontière entre l'humain et l'angélique. L'une des raisons qui ont rendu ce poète mystique suspect d’hérésie est qu’il tend à considérer les différents types d’anges comme des modes d’être offerts à une puissance de métamorphose infinie qui leur est finalement supérieure, et qui n’est rien d’autre que la nature humaine. L’indéfinition de celle-ci devient une capacité d’infini. L’homme est plus haut que les anges, parce que les anges ne peuvent être que ce qu’ils sont : un chérubin reste un chérubin, un séraphin un séraphin. Mais lui, l’homme, peut être l’un, puis l’autre ; il doit même, au cours d’un cheminement sans terme, dépasser ces stades angéliques, qui s’avèrent seulement intermédiaires, pour rejoindre enfin la déité. Chez Rilke, à qui le souvenir de Silesius devait être présent en écrivant les Elégies, le thème de la métamorphose est central. Disant adieu à celui qu’il fut, l’homme doit aller vers l’ange en haussant les choses dans l’invisible, comme l’ange l’a toujours fait. L’ange incarne la tâche d’une poétique. Mais on se souvient qu’il est d’abord – au début de la première élégie – un effroi pour nous, une existence plus forte, qui nous terrasse en dédaignant tranquillement de nous anéantir. Même en se dressant en face de lui, même en cherchant à répéter son œuvre dans le poème, l’on ne rattrapera ni ne dépassera l'ange aussi radicalement que chez Silesius. Le rapport de l’homme à l’ange, selon Rilke, demeure celui d’une courbe qui tend, dans un effort infini, vers son asymptote. Dans Les Ailes du désir, à la manière de Rilke, on observe d’abord la distance, puis la poétique. Il est aisé de considérer que l’art cinématographique accomplit ici par lui-même, au moins dans une certaine mesure, l’état perceptif supérieur dont il reconstitue l’existence rêvée. Il n’y a guère de raison de considérer que l’espace de l’expérience esthétique dont il ouvre l’accès à son spectateur ne coïncide pas avec celui de l’expérience angélique. On voit ce que voient les anges. On entend, comme eux, le bruissement des voix intérieures, qui se détachent une à une au gré de leurs missions. Mais le cinéma n’est pas seul en jeu, ou plutôt, il l’est aussi autrement que comme l’ensemble de ces choses que l’on appelle films : comme une façon de voir les choses qui constituent notre existence et l’existence en général, dans une lumière – et une musique – d’essentialité, une lumière qui, pour le moins, semble tout près de nous révéler un secret que l’on peut appeler, sous son nom hyperbolique, un sens absolu. Si, comme le dit Stanley Cavell, il existe une idée du cinéma, c’est-à-dire une promesse et finalement un mythe, qui est de nous présenter le monde en notre absence en lui, de telle sorte qu’il nous soit aussi laissé l’espoir, comme à Gygès doté de l’anneau qui rend invisible, d’en percer enfin les secrets ultimes, alors les anges de Wenders ont quelque chose des spectateurs des salles obscures. Avoir choisi Peter Falk comme exemple d’ancien ange, cela ressemble d’ailleurs à un clin d’œil ironique et touchant. L’ironie, c’est que l’acteur est d’une certaine façon l’inverse de l’ange : il est à la merci de la vision de tous, sans voir personne, alors que l’ange, vu de personne, a sur chacun un pouvoir d’observation supérieur. En se livrant ainsi, l’acteur met analogiquement le spectateur à la place de l’ange. Pourtant, dans ce rapport inverse, il reste une parenté : en tant qu’il est sur l’écran, l’acteur a, comme l’ange, une existence plus forte et plus faible à la fois, ayant gagné un peu d’idéalité et d’éternité, mais perdu la vie et la présence (de sorte que si les images des acteurs concevaient leur état, elles risqueraient fort, elles aussi, de vouloir y renoncer pour se réincarner). Et dans le cas de Falk, acteur précisément remarquable en ce qu’il tendait si bien à se confondre avec l’un de ses personnages, que sa vie même, aux yeux de tous, était dépouillée du pouvoir de réaffirmer sa séparation d’avec son existence filmique, l'aspect touchant, l’émotion qui tempère l’ironie provient de la malice et de la bonté mêlées de Colombo, dont il semble que, à l’écran, elles veillent encore sur les hommes, négativement, comme en les aidant à s’aider eux-mêmes. Cavell dit aussi qu’un monde que l’on voit, mais auquel on n’est pas présent, est un monde passé. Il doit y avoir plusieurs manières de comprendre cette formule énigmatique. La plus simple est peut-être de procéder par élimination : comme ce qui est effectivement là sans être présent ne peut pas non plus être futur, c’est-à-dire non-effectif, il ne peut être que passé. Cela s’accorde bien, en tout cas, avec la passéité de la vision angélique en noir et blanc, avec la mémoire chérubinique, instantanée et totale, des créatures de Wenders. Cela reformule aussi un ancien lieu commun, dont la réminiscence est l’emblème : la promesse de sens a la couleur d’un passé, soit que le passé nous saisisse comme cette promesse (chez Proust), soit que la forme suprême de l’intellection nous conduise sur les terres d’un passé essentiel (chez Platon). Ainsi le cinéma est-il replacé dans une tradition dont il est l’une des formes dernières. Le fait que l’ange ne soit justement pas un spectateur de cinéma, et Gygès non plus, incite à retourner une lecture trop simple : l’ange n’est pas une allégorie du cinéma en gloire, il est, même imaginaire, une autre manière de réaliser l’idée que le cinéma porte et accomplit sans l’épuiser cependant. Cette idée, c’est celle de l’obtention d’une intelligibilité totale par le biais de la mise en images des choses, comme s’il existait une lumière particulière à ces images, dans laquelle les choses apparaîtraient réunies épiphaniquement à leur propre sens. Chez Bazin, une foi se recueille devant cette incandescence de l’écran. Chez Cavell, la soif d’intelligibilité est moins attisée par un foyer magique inhérent aux images mêmes, que par la situation du spectateur : c’est notre absence à ce que nous voyons qui nous approche de la situation mythique où devrait se révéler le sens du monde, puisque, comme le dit Wittgenstein, ce sens du monde doit résider hors du monde. Les deux directions n’ont rien d’exclusif : une qualité de l’image comme le noir et blanc nous sépare précisément du monde plus que la couleur. Or il y a bien d’autres manières de se tenir ainsi, en rêve et dans le rêve du sens absolu, de l’autre côté du monde et du temps, comme le demande l’idée dont procède le cinéma, et comme la figure de l’ange en trace l’illustration extrême, et de ces autres manières, le film parle aussi, peut-être même est-ce surtout de cela qu’il parle : c’est l’instant où la trapéziste, dans sa roulotte, se raconte à elle-même (je suis là, il y a eu tout ça, et maintenant…), c’est celui où le motard accidenté fait défiler, dans sa conscience en fuite, des noms d’expériences simples et de lieux du monde, comme s’il entrait dans la vision panoramique des mourants (brusque cosmicité de l’esprit humain qui le rapproche nettement de celui de l’ange), mais ce sont aussi tous les moments de désespoir, dans les rames de métro, où l’on se demande à quoi ça rime, tout ça, et ceux où, tout à coup, une chaleur inconnue donne le goût de continuer, ceux où, au fond de la nuit, on cherche des ressources pour terminer ce travail, dans un secret de soi-même dont quelque vieille musique familière va nous aider à retrouver la compagnie. Les anges sont là dans tous ces épisodes de réflexivité mélancolique où l’on est porté à la frontière de la vie. Mais les provoquent-ils ou les surprennent-ils ? Ces moments, nous les avons. Les anges ne nous les volent pas. Leur présence est plutôt le signe de l’angélité de tels moments. On retrouve, en définitive, la version donnée par Silesius du rapport entre les hommes et les anges. L’angélité est un mode de l’existence humaine. C’est elle qui définit sa poétique par la figure de l’ange. C’est elle qui en trouve dans le cinéma un accomplissement possible. Et c’est déjà en elle-même qu’elle trouve les états de mémoire chérubinique que le cinéma est ici appelé à rejoindre pour en intensifier l’expérience. Il n’existe aucune hiérarchie situant les anges à la plus haute place, puis le cinéma comme succédané de cette angélité, et enfin la vie humaine, finie, pauvre en extases. Angélité et cinéma ne sont pas des bornes de la vie, mais des modes d’être de celle-ci. Elle s’en empare et y prolonge le rayonnement de ses extases. L’humanité n’est pas si étrangère aux états supérieurs d’avec lesquels elle pose sa séparation en les figurant. Alors, comme chez Silesius, on peut bien dire qu’il y a davantage dans l’état d’homme que dans celui d’ange, parce que la vie humaine se déploie sur un spectre assurément plus large, et même indéfiniment ouvert, dont l’angélité n’est précisément qu’une possibilité, comme la baraque à frites ; tandis que les anges, ici encore, souffrent de n’être qu’anges, leur infinité devenant une autre finitude. L’humanité apparaît moins frappée de finitude que d’infinité, si l’on entend par là une illimitation : nous atteignons à des limites qui ne nous bloquent pas, mais sur lesquelles nous marchons. Dans le film, les anges accompagnent les efforts spirituels (ceux du vieux poète, mais ceux aussi des simples lecteurs de la grande bibliothèque), comme pour rappeler que l’on s’y hausse, au fond, à chaque instant, au-dessus de limites que l’on pouvait d’abord redouter, mais qui finalement n’existent pas. Face à la chétivité de l’aède (Curt Bois), l’enchaînement de son monologue, le seul fait qu’un mot naisse en lui à la suite d’un autre, apparaît comme un miracle, la réussite d’un effort inouï ; mais plus étonnante encore est la sérénité avec laquelle ce miracle s’accomplit. C’est parce qu’elle marche sur ses propres limites que la pensée est infiniment exaltante et infiniment difficile, infiniment forte et sûre de sa force, et infiniment fragile. Et ce qu’indique l’angélité de ces moments de pensée, c’est que le monde n’est pas une limite pour la pensée, que celle-ci commence avec une sorte de fin du monde, où les choses alentour basculent dans une lumière de passéité. L’aspect moral du film peut sans doute s’envisager de la même façon. Dans la mémoire chérubinique, les limites du sujet s’effacent de telle sorte qu’un homme devient tous les hommes, comme s’il laissait monter en lui le monologue innombrable des misères, des questions et des joies. Il y a une rêverie, même une extase morale, dont la monadologie des grandes villes peut donner l’expérience. Wim Wenders raconte qu’avant Peter Falk, il avait voulu choisir Willy Brandt pour incarner l’ancien ange. Cela n’a pas été possible (mais au début de Si loin, si proche, la suite des Ailes du désir, on voit apparaître Gorbatchev). L’idée était belle : faire de l’homme politique celui qui entend le grand murmure et parle pour lui, le mettre en scène dans sa noblesse, qui est sa mission de veiller. Et elle était juste, parce qu’elle aurait peu caché l’extase de cet état ; ni la part d’échec, ou pour le moins d’impuissance, aussi bien susceptible de renforcer sa noblesse. S’il émane des Ailes du désir une mélancolie saisissante, c’est précisément parce que la mélancolie a moins rapport à la finitude qu’à une telle infinité. Plus on connaît, plus on se confronte à des secrets ; plus on peut, plus on sent qu’on ne peut pas tout. L’ange est une figure exemplaire de la mélancolie, comme dans la célèbre gravure de Dürer, parce que son état supérieur devrait lui promettre, plus qu’à nous, la révélation d’un sens absolu, mais ne le lui donne précisément pas, le confronte à l’inaccessibilité d’une telle chose dans le sentiment même de l’imminence de sa donation. L’illimitation implique l’impossibilité de rencontrer un sens absolu, qui serait précisément, à sa manière, une borne ; surtout que Dieu, ici, n’apparaît nullement dans les pensées des anges ni des hommes. Même pour l’ange, la vie échappe absolument au sens, est l’absolu absolument disjoint du sens. Mais on peut retourner la proposition : c’est précisément l’ange qui connaît l’extase mélancolique de sentir cette disjonction du sens et de l’absolu dans le sentiment même de l’imminence de leur réunion. L’ange, ou pour mieux dire : nous, lorsque nous exerçons notre illimitation, lorsque nous allons marcher sur les bornes de l’existence, que nous ne franchirons jamais. Car l’ange est plutôt l’emblème de cette illimitation. En elle-même, son existence est moins illimitée que la nôtre, surtout si elle est privée de l’affectivité, comme chez Wenders. Elle est donc moins mélancolique, à supposer même qu’elle puisse l’être. En redevenant homme, l’ange perd peu, s’il sait voir dans l’humain tout autre chose qu’une finitude opposée à son infinité. Mais c’est encore parler par images. En vérité, l’ange est un emblème, pas une existence ; l’existence, c’est nous qui l’avons, et c’est à nous qu’il revient de lui donner toutes ses dimensions. |

|